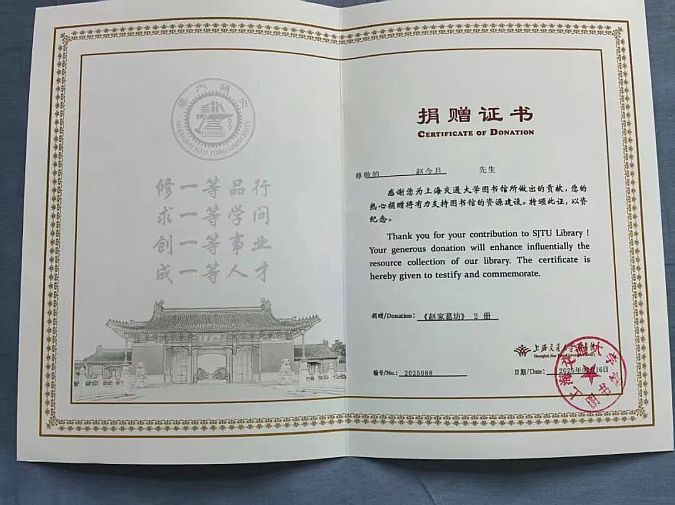

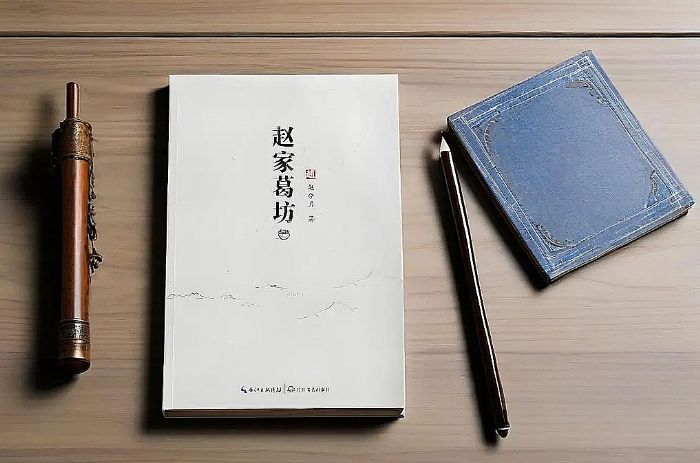

上海交通大学图书馆正式收藏了湖北省非遗传人赵今月的长篇小说《赵家葛坊》。这可不是一本普通的书被收入馆藏那么简单,它背后藏着的,是一段关于家族传承、人间正道,还有人与自然和谐共生的动人故事。

可能有朋友会问,一本纪实小说为什么能被顶尖学府的图书馆看中?前长江传媒数字出版公司总编辑杨问富说得好,《赵家葛坊》用宏阔的场面和血性的人物,在商业故事里注入了中国商人的智慧、勇气与家国情怀,读着就让人想起《大染坊》《大宅门》那些经典商道剧的风骨。确实,翻开书页你会发现,它像一扇窗,既让我们看到赵家与葛根跨越百年的缘分,也让我们读懂了中国传统商人骨子里的坚守。

书中讲的不只是赵家祖辈制葛、用葛的秘方技艺,更藏着老祖宗传下来的生存哲学——怎么顺着自然的性子侍弄作物,怎么在索取的同时懂得回馈土地。就像书里写的,赵家几代人守着那句“春种要等谷雨,秋收得看霜降”,不催熟、不贪多,这种对自然的敬畏,不正是我们今天最该补上的一课吗?而在商道上,他们既懂“货真价实”的生意经,更有“义利并举”的大格局,就像《大染坊》里的陈寿亭、《大宅门》里的白景琦,把买卖做成了学问,更做成了品格。

上海交大图书馆的老师们说,收藏这本书,是因为它不只是文学作品,更是活态的文化教材,也是葛文化的一种传承。你看,书里那些制葛时要遵循时季气温、葛根的年轻产地,泡葛粉得用山泉水的细节,哪只是简单的技艺?那是人与自然磨合了千百年才找到的平衡。现在我们总说“绿水青山就是金山银山”,其实早在百年前,赵家就用种葛、护葛、敬葛的日常,践行着这份道理——不破坏山林,不掠夺资源,靠着一株葛根,既养活了家族,又护好了一方水土。

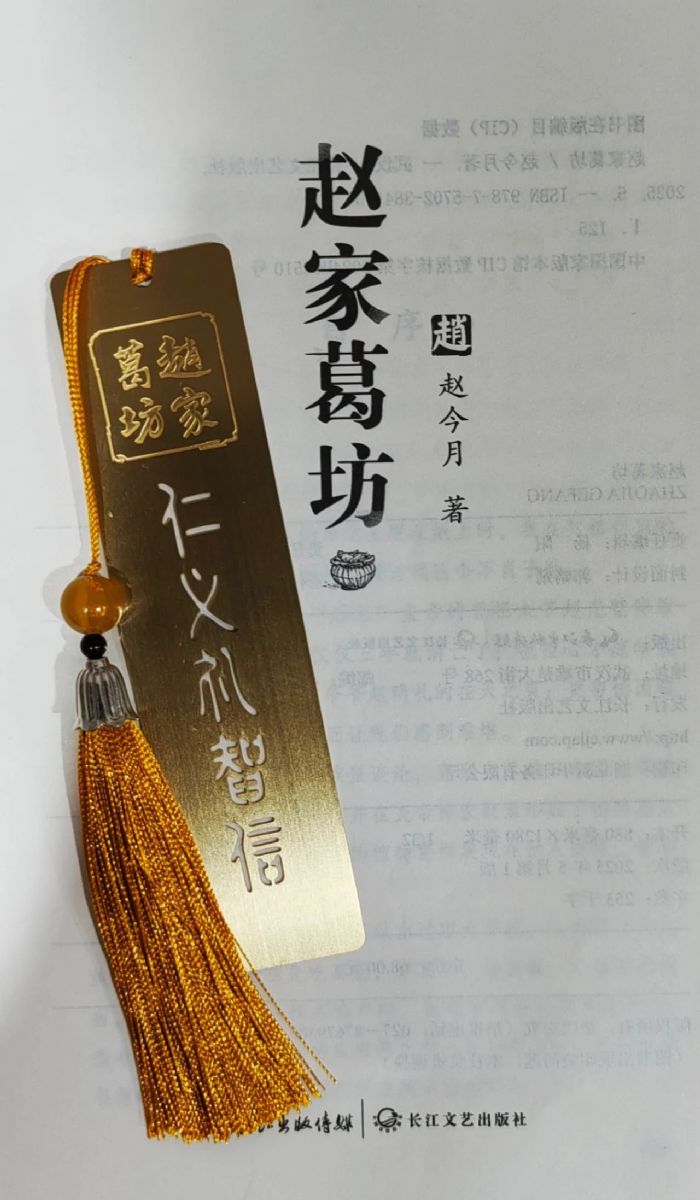

更难得的是,书里还藏着中国人最看重的“仁义礼智信”。赵家做葛粉,从不以次充好;收乡亲们的葛根,永远比市价多给两成;遇到灾年,还会把自家的葛粉分给邻里。这些故事读起来暖心,细想之下,不正是传统价值观在生活里的样子吗?在这个追求快节奏、高回报的时代,这样的坚守,就像一股清流,让我们重新思考:到底什么才是真正的财富?

现在,《赵家葛坊》被交大收藏,意味着这段关于葛根的文化记忆、这份中国商道的精神传承,将被更多人看见、研究、传承。也许很快,就会有学生在课堂上讨论赵家的制葛智慧,有学者去实地探寻葛根文化的当代价值,而我们每个人,也能从这本书里读到:原来人与自然的相处,可以这么温柔;原来一份坚守,真的能跨越百年,影响一代又一代人。

如果你也想感受这份来自土地的智慧,品味这份流淌在商道里的家国情怀,不妨找机会读一读《赵家葛坊》。毕竟,能被顶尖学府收藏、被业内专家盛赞的故事,一定值得我们细细品味。而那些藏在字里行间尽显人之性物之性峥嵘岁月,或许正是我们这个时代最需要的精神养分。

明基投影机

明基投影机 坚果投影机

坚果投影机 科视投影机

科视投影机 极米投影机

极米投影机 SONNOC投影机

SONNOC投影机 宝视来投影机

宝视来投影机 视美乐投影机

视美乐投影机 当贝投影机

当贝投影机 哈趣投影机

哈趣投影机 WAP手机版

WAP手机版 建议反馈

建议反馈 官方微博

官方微博 微信扫一扫

微信扫一扫 PjTime

PjTime