2025年来,LED直显行业“多技术并行”发展的趋势更为明显。其中,COB和MIP、Mini和Micro LED更成为“逐对”存在的“选择性”技术。

不过,对于头部LED直显企业而言,其更愿意从需求市场的细节出发,选择多技术路线齐头并进,而不是单一押宝某一个技术。LED直显市场,对技术路线的判断,更为“务实”,而不好高骛远。从洲明科技、奥拓电子、联建光电、青松光电等头部LED屏企2025年的产品策略看正好验证了这一趋势。

应用决定“技术细节”

LED显示产品最大的市场特点是“应用门类”众多,导致需求差异非常明显。其中,除了常见的间距指标、防护性需求不同外,对亮度的需求也“差距”很大。

例如,间距指标上,面向家庭TV市场,三星THE WALL产品在间距指标上追求0.5毫米甚至更小的间距,满足75英寸或者140英寸的4K显示需求。但是,更多的会议一体机产品,其实并不太需要满足4K分辨率,因此,P1.0以上产品提供的经济性,就成了“更好的落脚点”。

从防护性角度看,户外应用和室内应用的需求截然不同;商显等公共区域应用和安防、控制室、会议室等更为私域化的空间应用,对防护需求也有差异。

在亮度方面,LED直显的应用更是“差异巨大。如,作为TV一般要求300-400nit的亮度水平即可;但是同样室内的XR虚拟制作或者舞台背景应用,则需要1500nit甚至5000nit以上的高亮度;而在LED电影屏上,与XR虚拟制作同样间距的产品,往往需要的是48nit的工作亮度。

性能体验差异和成本承受力差异,决定了LED直显市场需要“更多细分的、差异明显的”技术,来满足截然不同的应用需求。如果头部品牌期望在更多的场景建功立业,显然就必须布局更为复杂的供给线。

技术路线不是对立,而是互补

在LED直显市场,一些“对立性”的技术话题,很吸引人。但是,这些吸引人的“对立点”往往并不具有绝对性,更多时候则是营销话术的产物。

例如,Mini和Micro LED技术,代表了LED显示的演进方向。但是,单纯认为Micro将取代任何传统的产品,包括Mini则是“不正确的”观点。诚然,越来越小的LED晶体,能够提供越来越高的“集成密度”、发展出极限的像素间距产品;但是,不是每一个应用场景都需要越来越小的像素间距,很多应用场景依然需要足够的亮度——而LED尺寸缩小,亮度能力也会随之缩小。

COB和MIP技术是另一对竞争者。2023年曾经有一种担忧,即MIP的崛起会终结COB在P1.2及其以下间距指标上的中高端统治力。MIP的加速成熟和市场化,也是推动COB产品价格大幅下降的诱因之一。

但是,从2025年MIP的发展看,其很大一部分产品聚焦在P1.5及其以上成熟间距市场、同时P0202等更小规格的MIP产品也需要类似COB技术的后段工艺处理,甚至有企业推出了MIP-COB技术产品:两大技术在微间距产品上,可能的未来选择之一是“合体”。

从具体的应用场景看,这种技术路径的比较也很多。如三星等企业在TV市场上,主要推动TFT-micro LED产品落地;2025年青松光电、AET阿尔泰则推出了MIP的家庭影院巨幕。业内人士认为,家庭影院巨幕市场,目前的核心“压力”是成本。MIP对于将Micro LED更低成本更迅速的引入市场,同时保证如P0.6这样的间距,是很重要的尝试。同时,MIP技术对于TV视频应用而言,比COB技术在效果上有差异性优势。未来,内部封装AM IC的MIP技术在TV应用上的适配性,还会继续升级。

提到内置IC的产品,就不得不提COB技术类似的探索:即多合一板卡的持续进步。如AET阿尔泰NX COB Ultra系列将接收卡、逻辑IC、恒流源IC、行扫描IC四大功能集成在一颗IC芯片上。这种集成化技术,实现了更低的电路复杂度与故障风险,同时也更为节能。未来的LED直显,更高集成度的IC、IC与LED晶体的更紧密集成、PM和AM驱动的竞争,都是产品差异化的热点方向。

“供给充分多元、应用更为精细”,厂商应对这样的市场局面,必然会从互补性出发,进行更为全向的产品布局。如,洲明科技2024年谋划建设了 COB产能4000KK/月, MIP产能 6000KK/月等重大新技术产能提升工程,通过两手抓、两手都要硬,满足未来市场差异场景显示需求的多元性要求。近日,洲明科技为提升公司的综合竞争力,宣布拟投资6亿元在南昌市投资建设Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目,投资项目顺利实施后,将有力提升洲明Micro及Mini LED显示和照明的研发和生产能力。另外,洲明科技持股的杭州芯聚半导体5万KK Micro LED MIP(新一代显示技术)研发生产项目开工,该项目总投资10亿元,全面达产后预计年产值近10亿元,将加快推进MIP产品在商业显示、大尺寸电视、车载显示等领域的普及与应用。

拓宽思维路径,让技术与应用更好碰撞

“应用才是最好的指挥棒”,业内人士指出,具体的场景需求、技术成熟度和成本竞争力,需要在市场竞合中打磨,才能最终成为经营业绩。这方面,不同技术的“演进”都必须最终落实到“务实”思维上。

例如,2023年之前,MIP的研究核心是如何利用更小尺寸的Micro LED晶体制备产品,间距指标如何更小。但是,2024年,70%的MIP封装新产品,聚焦的是“成熟间距、成熟尺寸”,甚至是P3.0这样的大间距如何应用MIP技术,提升体验和性能,并保持成本竞争力。MIP技术上,2024年的创新重点和2023年及其之前的5年恰好相反:这就是从技术探索阶段,到应用落地阶段,同一个技术关注重点不同的典型案例。此外,MIP与Mini LED结合、MIP与COB技术结合,也是崭新探索方向。

再例如,多合一的封装器件,最早由国星光电推出,更多是为了解决微间距产品上,利用传统表贴工艺如何实现大规模快速落地的问题。不过,2025年信达光电推出4合1系列产品以Top 4in1-P1.953 3535为主,主打不是微间距,而是多合一封装带来的引脚数量减少、贴片效率提升和抗磕碰能力增强。

技术创新和发展改变应用的另一个路径是“成本”。2024年底,P1.2间距产品,COB技术价格出现了低于SMD表贴产品的情况,就是一个典型案例。在体验相当的条件下,成本是重要的市场竞争力。在技术创新中,如何将新技术、新应用与成本变化曲线,有机结合是很多新产品的思考“内核”。例如,MIP的Mini LED产品,就是期望通过这一组合在性能、成本、亮度等体验上实现一个更好的“差异组合选择”。

“有时候,不同技术就像‘排列组合’游戏,关键要找到不同的组合体在不同场景应用中的‘最佳位置’。”行业人士指出,LED直显产业中,没有谁完全替代谁的完美技术,只有最佳的应用落地方案。

综上,LED直显的应用场景多样、需求多样;LED的创新技术种类繁多、性能和成本体验各异。这决定了需求和供给的互动组合呈现多元性,决定了行业企业、特别是终端头部品牌,必然需要多个技术路线齐头并进,持续优化供给侧竞争力。这是“技术标准与应用场景”的双重创新驱动过程,也是需求与供给互相选择的互动过程。

飞利浦LED屏

飞利浦LED屏 联建光电LED屏

联建光电LED屏 威创小间距

威创小间距 洲明小间距

洲明小间距 AET小间距

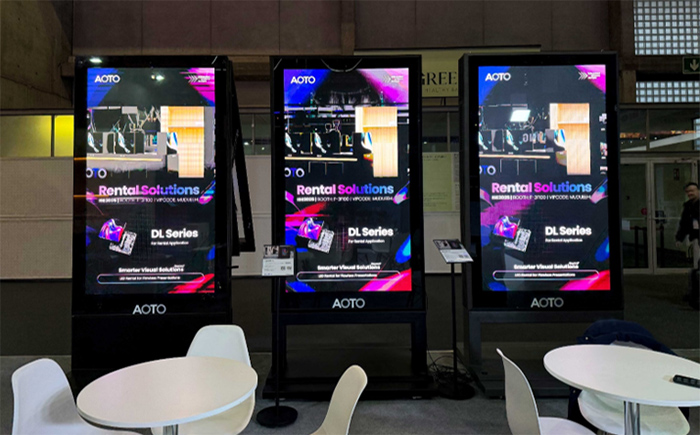

AET小间距 奥拓LED屏

奥拓LED屏 aoc

aoc 青松光电LED屏

青松光电LED屏 WAP手机版

WAP手机版 建议反馈

建议反馈 官方微博

官方微博 微信扫一扫

微信扫一扫 PjTime

PjTime