6月伦敦科技周期间,由上海市对外文化交流协会、上海当代艺术馆、伦敦大学金史密斯学院共同主办,上海报业集团联合主办的数字多媒体展览于泰晤士河畔启幕。

此次展览作为《奔流:从上海出发——全球城市人文对话》第二季重要项目之一,亦为上海当代艺术馆成立20周年的重要里程碑。以"水"为创作媒介,通过数字艺术构建起上海黄浦江和苏州河与伦敦泰晤士河之间的诗意对话。展览开幕当天,中国驻英大使馆文化处公使衔参赞李立言、上海市政府新闻办公室主任陈怡群、上海新民晚报社社长刘可、澎湃新闻总裁总编辑刘永钢、上海市对外文化交流协会处长杨焱、金史密斯学院校长Frances Corner、副校长David Oswell、MoCA馆长龚明光、执行馆长孙文倩、艺术家David Cotterrell、艺术家曹雨西、策展人郑悦等多位中英政艺文届嘉宾出席了开幕仪式。

凤凰卫视资讯台报道《浪潮之上》艺术展

本次展览由中英联合策展人共同策展,携手10位活跃于上海伦敦的艺术创作者,共展出22 件/组作品,包含影像、雕塑、装置、摄影、绘画、行为艺术等多媒材。

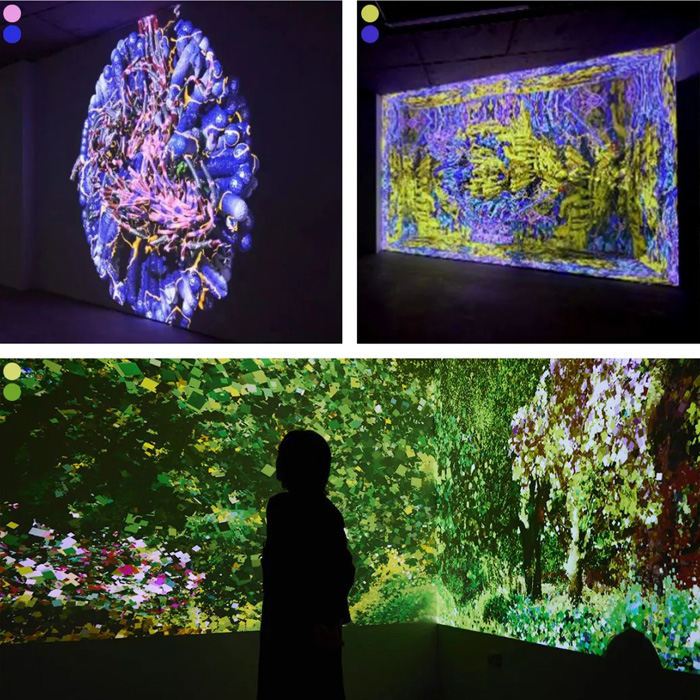

12台光峰M系列激光投影机以ALPD技术为核心,为其中多件/组艺术作品提供投影技术支持。其呈现的投影画面纤毫毕现,不仅精准还原了艺术家创作中的色彩细节——从饱满浓郁的色块到细腻微妙的色调过渡均清晰可辨,更让作品中复杂的结构层次与丰富的视觉信息得以完整呈现,为观众带来极具沉浸感的感官体验。

为展览完成色彩丰富、画面细腻的光影艺术作品

展出作品回顾

展出作品《Mutator VR Vortex》//艺术家 William Latham

艺术家William Latham作为本次展览的策展人之一,在数字艺术、计算机设计以及人工智能创作领域都有深远的影响。早在20世纪80年代,他便开始与科学家 Stephen Todd 合作,尝试用电脑程序模拟自然界的进化过程,发展出“变异艺术”流派。Latham的作品往往呈现出复杂的有机形态和分形结构,看起来像是某种熟悉而又陌生的生命体,在数字世界中不断生长、裂变、重组。本次展出的作品《Mutator VR Vortex》是与美国加州大学圣巴巴拉分校的创意程序员Lance Putnam联手开发,历时三年。观众佩戴VR设备后,便可进入没有物理参照的虚拟世界,数字影像如珊瑚菌落般在视野中蠕动,仿佛置身不断进化的生态系统,经历一场从微观到宏观的漫游。此外,该系列的声音部分由软件专家兼作曲家Peter Todd创作。

展出作品《四时比邻》//艺术家 曹雨西

在当代艺术的版图中,科学技术与人文精神的融合,正在重新定义我们对美的认知边界。艺术家们以各自的视角,在数字化浪潮中寻找着属于这个时代的艺术语言。曹雨西的作品《四时比邻》呈现了一场跨越地理界限的对话,以伦敦与上海两座城市的代表性植物为灵感,通过数字转化,让原本相隔万里的生命体在虚拟空间中相遇,探讨着人类与自然的复杂关系。

展出作品《暖树》//艺术家 陈若璠

从个人记忆延展到地缘记忆,艺术家陈若璠阐释了“慢”的哲学。在她的作品中,虚拟与现实并非对立概念,而是彼此渗透的关系,她以数字语言回应当代社会的信息过载,却刻意放慢节奏,让观众从应接不暇的感官刺激中抽离出来。陈若璠擅于捕捉细微情感的流动,将记忆嵌入日常物件之中,再通过可编织的技术过程,令屏幕像素与自身感知融为一体,呈现出一种缓慢流变的生命状态,揭示那些人类情感毫末处,被忽视的轻细心绪。

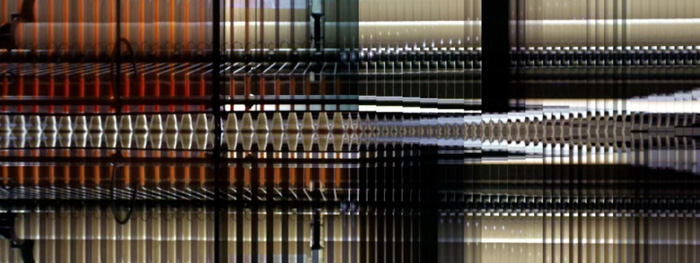

展出作品《The Age of Digital/ Analogue》“deLOOMs”章节 //艺术家 吕思斯

艺术家吕思斯将视听体验作为述说情怀的核心媒介,并通过数字技术重新定义声音、视觉与时空的关系。他本次展出的影像选自长期项目《The Age of Digital/ Analogue》中“deLOOMs”章节,以苏格兰历史悠久的织布机为原点,从New Lanark Mills 第三⼚房采集影像与声音素材,构成旧技术与新科技的交织共鸣,探讨时间的循环、重叠与交替的多重可能性。

展出作品《安静的河流》//艺术家 郑悦

入夜后,《浪潮之上》的展厅化身为Live演出现场。作为共同策展人,艺术家郑悦与伦敦的表演者们合作,打破了常规展览与表演艺术的界限,融汇苏州河与泰晤士河的景观元素,以剧场式形式结合影像、文学、诗歌与光影,呈现别具一格的水畔诗歌朗诵行为艺术表演,邀请观众深入探索自己的内⼼世界,寻找未知。

从此次跨越双城的数字对话中,《浪潮之上:Codes of Tides》展现出艺术与科学的碰撞。而光峰M系列激光投影机对艺术家们创作表达的精准呈现,让技术的理性与艺术的诗性得以融合——流动的光影不仅还原了作品的每一处细节,更让观众真切感受到数据浪潮中,科技与人文交织的多重共振。这场展览既是上海与伦敦在文化、科技领域对话的见证,亦是MoCA二十周年历程中,对“艺术如何连接世界”的生动诠释。

明基投影机

明基投影机 坚果投影机

坚果投影机 科视投影机

科视投影机 极米投影机

极米投影机 SONNOC投影机

SONNOC投影机 宝视来投影机

宝视来投影机 视美乐投影机

视美乐投影机 当贝投影机

当贝投影机 哈趣投影机

哈趣投影机 WAP手机版

WAP手机版 建议反馈

建议反馈 官方微博

官方微博 微信扫一扫

微信扫一扫 PjTime

PjTime