一、背景

胡锦涛主席于2003年提出“要更好地坚持全面发展、协调发展、可持续发展”的科学发展观。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006━2020年)》中的“城镇化和城市发展”要求建立“城市信息平台”。温家宝总理于2009年提出“感知中国”,随后,科技部于2010年开始在国家“863”计划布局,立项对“智慧城市”开展研究。 2013年,住建部等国家部委出台了智慧城市建设试点的相关政策。2014年,《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》首次明确将智慧城市作为我国城市创新发展的基本形态之一,随后,国家发改委等八部委联合出台《关于促进智慧城市建设若干意见》,明确了我国智慧城市建设的基本理念、指导原则、支持政策等。同年年9月,财政部发布会的《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》指出,要尽快形成有利于促进政府和社会资本合作模式(PPP)发展的制度体系。

二、智慧城市的定义

智慧城市的特征包括智慧的经济、智慧的市民、智慧的管理、智慧的流动、智慧的环境和智慧的生活六个方面,这六个方面形成城市智慧的整体。从社会学角度,智慧城市的建设过程,就是以社会经济繁荣为目标,以社会和谐稳定为前提,以民生幸福为考核标准,解决人与自然的可持续发展,人与人的协调发展以及人与自我的认知和幸福感提升。

智慧城市是以新一代信息技术为基础,以物联化和互联化的方式动态感知、分析和整合城市方方面面的数据,使城市中各个部分协调配合,在城市的经济、交通、通信、教育、环境、能源、安全、管理、服务、文化、医疗等方面实现更高效、更便捷的运作模式,极大的提高居民生活质量,塑造良好城市整体环境,促进人和城市之间和谐沟通交互的新型城市形态。

换句话说,智慧城市以信息技术为支撑,通过健全、透明、充分的信息获取,通畅、广泛、安全的信息共享,和有效、规范、科学的信息利用,提高城市运行和管理效率,改善城市公共服务水平,增强处理突发事件的能力,让城市成为和谐社会的中枢。

1.概念模型

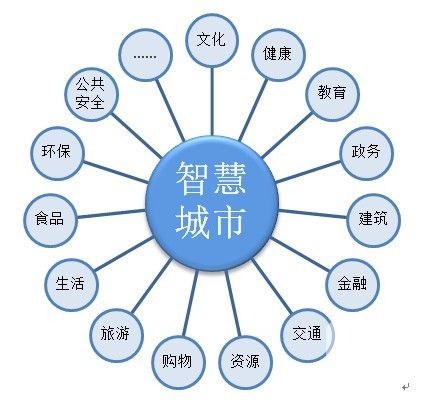

无论何种类型的城市,市民、政府和企业(包括组织)是智慧城市的服务主体,如图1所示。智慧城市中服务主体所涉及的活动包括文化、健康、教育、政务、建筑、金融、交通、资源、购物、旅游、环境、生活、环保和公共安全等诸多方面,如图2所示。智慧城市主要体现在各种城市活动的智慧性。对城市而言,所谓智慧,就是能够高速、高效率和高质量的进行和完成城市服务主体所涉及的各种活动。或者说,智慧城市系统应该使城市服务主体能够及时得到所需的高质量服务。在各种城市活动中,政府、企业、市民三者之间通过各种智慧应用系统获取、传递、交换相应的数据与信息。

图1智慧城市的服务主体

图2智慧城市服务主体的主要活动

2.智慧模型

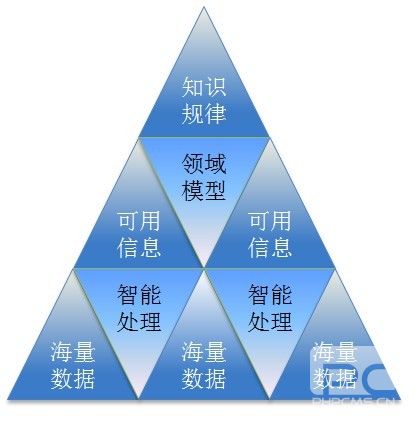

所谓“智慧”是指对事物能迅速、灵活、正确地理解和解决问题的能力。智慧城市是典型的数据密集型处理环境,如图3所示,通过对城市服务主体活动数据的透彻感知,由互联互通的系统汇聚了海量的多源异构数据。这些数据具有统一的描述规范,通过发现、建立和利用海量数据之间的关联关系,使海量数据经由智能处理成为充分可用的信息,然后结合各行业领域模型,从中发现各行业领域的知识规律,作为各行业领域决策的依据,同时通过互联互通的系统为服务主体提供所需的数据和智慧应用服务。

图3智慧模型

3.功能模型

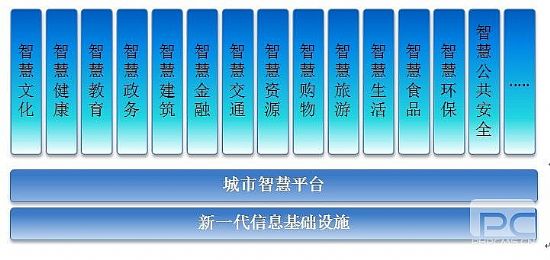

智慧城市涉及城市生活的所有参与者,也涉及到城市生活的各个领域,在构建和谐发展的智慧城市过程中,应重视智慧城市所能提供的各项基本功能。如图4所示,在新一代信息基础设施之上,通过不断整合城市中的各项资源,构建全新的城市发展环境,建立新的城市服务和发展模式。城市是由政府、居民、企业构成的一个复杂有机体,因此,智慧城市所提供的功能必须是多样化的,包括行政管理、基础建设、交通运输、文化教育、医疗卫生、金融服务、旅游休闲、公共安全等多种功能。因此,智慧城市需要从城市职能出发,打造智慧的城市功能,推动城市功能的不断完善。

图4智慧城市的功能模型

4.参考模型

依据智慧城市的概念模型、智慧模型和功能模型,从技术角度,给出智慧城市的六层参考模型,如图5所示,包括城市感知层、传输层、数据智能处理与存储层、支撑服务层、应用服务层和智慧应用层,位于两侧的标准与评测和安全保障体系分别贯穿这六层,即“六横两纵”智慧城市技术架构。

图5智慧城市参考模型 |

城市感知层:实现“智慧城市”数据的感知、采集与获取,以及纠错与融合等数据预处理;

传输层:实现对感知数据到数据处理与存储的传输,以及实现智慧城市各个信息系统数据的互联互通;

数据智能处理与存储层:实现对数据的存储、处理和管理,通过数据关联、数据演进和数据养护等智能处理过程,向上层提供智能处理后的数据支持;

支撑服务层:通过各种软件中间件构建面向应用的公共服务支撑平台,向应用服务层和智慧应用层提供共性服务支持;

应用服务层:该层汇聚了不同行业领域的应用服务,作为构建各行业领域智慧应用的基础;

智慧应用层:直接面向各级用户和终端设备,为各行业(区域)和不同级别用户提供具体智慧应用;

安全保障体系:安全保障体系贯穿于数据感知、传输、存储、处理、呈现与应用服务的整个生命周期;

标准与评测:标准与评测同样涵盖了智慧城市技术与系统的所有方面。

1.与相关领域概念的联系和区别

在某种程度上,智慧城市同时也是新兴创新技术的集成和应用环境,其中典型的包括物联网和云计算技术等。

(1)物联网是通过RFID、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物体与互联网连接起来,进行信息交换与通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控与管理的一种网络。物联网是当今ICT发展热点,其重点在于强调物联,并不强调上层的智慧,为实现智慧,物联是必备的基础,但物联并不等于智慧应用。

(2)云计算强调云布局的计算方式,在基础设施、平台、应用三层都有云的实现方式,云的价值在于资源的节约与部署的快捷。由于这种有效的投资节约性与部署便捷性,使应用充分利用高级计算能力成为可能。同样计算能力并不意味着智慧,但充分的计算能力无疑是确保智慧的基础,由于云的聚合模式,使得云支撑智慧应用实施效率更高。

(3)数字城市强调城市信息的数字化,是一个虚拟的赛博空间,主要包含城市信息基础设施、城市地理空间框架和城市三维展示系统。智慧城市强调各种城市感知手段、高性能计算平台、高速传输网络和数字城市的集成创新,是一个赛博-物理网,是在已有“数字城市”建设和应用的基础上,充分利用信息通信技术,通过智慧地感知、分析、集成和应用服务,实现城市的“智慧”状态。

(4)智慧地球于2008年首次被提出,其核心是把新一代IT技术充分运用在各行各业之中,即将感应器嵌入和装备到全球每个角落的医院、电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、大坝和油气管道等各种物体中,通过互联形成“物联网”,然后通过超级计算机和云计算将物联网整合起来,实现社会与物理世界融合,使得人类能以更加精细和动态的方式管理生产和生活,形成“智慧的地球”。“智慧地球”是一个理想化的目标,鉴于当今国际现实,在可预见的将来,“智慧城市”是当前各国更加可行的发展选择。“智慧城市”是“智慧地球”理念的延伸,以城市为主体进行“智慧化”实践具有很强的合理性和可行性,因为城市是现行行政区划构成中的重要单元。

2.产业链与产业体系

智慧城市的产业构成包括:(1)网络、计算、存储等信息基础设施;(2)感知、采集、终端等设备及其软件;(3)操作系统与数据库等系统软件;(4)数据处理、共性支撑服务与应用服务等软件;(5)行业智慧应用平台与系统;(6)系统集成等。

智慧城市是虚拟经济与实体经济相结合的产物,有可能推动城市范围内生产、生活、管理方式和经济社会发展观发生深刻变化。智慧城市的建设与发展,将催生出一批新兴的产业,同时也将促进现有产业快速发展,如制造业、农业和现代服务业。

对于我国而言,智慧城市建设将直接催生新一代信息技术产业的快速发展,在智慧城市建设过程中培育物联网、云计算等新型产业,同时加快光通信、移动通信、地球空间信息、软件及服务外包等产业的发展。同时智慧城市也是促进城市产业转型升级的重要契机,这些产业包括智慧社区、智慧家庭、智慧交通、智慧物流、智慧医疗、智慧银行、智慧电网、智慧政府、智慧学校、智慧环保、智慧建筑等对国民经济和社会发展具有直接拉动作用的、可持续发展的新兴产业。

对制造业而言,通过智慧手段促进先进制造业的发展,如汽车产业、钢铁产业、石化产业、装备制造业、食品加工产业等,促进制造业由生产型制造向服务型制造和制造业与服务业的融合发展,让信息技术更好地融入企业产品研发设计、生产过程控制、产品营销及经营管理等环节,明显增强企业自主创新能力,大幅提升核心竞争力,全面实现企业生产经营的自动化、集成化、网络化、智能化和协同化。

对农业而言,智慧农业通过精准农业的引入,由信息技术支持可以定位、定时、定量地实施一整套现代化农事操作技术与管理。以最少的或最节省的投入达到同等收入或更高的收入,并改善环境,高效地利用各类农业资源,取得经济效益和环境效益。

对现代服务业而言,可以利用智慧手段增强城市的服务功能、拓宽行业服务内容、提升集聚水平和强化辐射能力。例如,通过建立和利用一体化的物流平台来整合物流资源和提高物流效率,通过电子商务平台来提升现代商贸业的发展等。

综上所述,智慧城市的产业体系就是通过打造以物联网、云计算、软件和信息服务业等产业为代表的智慧信息产业、以智能制造为代表的智慧工业、以设施农业和精准农业为代表的智慧农业,以现代物流和电子商务为代表的智慧服务业,提高信息技术对经济发展的贡献率,推动产业结构优化升级,转变经济发展方式,以智慧城市建设带动智慧产业发展,以智慧产业发展支撑智慧城市建设。

Vtron威创拼接墙

Vtron威创拼接墙 台达拼接墙

台达拼接墙 飞利浦液晶拼接墙

飞利浦液晶拼接墙 aoc

aoc cisone启沃

cisone启沃 WAP手机版

WAP手机版 建议反馈

建议反馈 官方微博

官方微博 微信扫一扫

微信扫一扫 PjTime

PjTime