在科技与艺术边界日益模糊的今天,人工智能不再仅仅是创作的辅助工具,而正在演变为一种全新的艺术媒介。越来越多的艺术家以代码为画笔、以数据为肌理,在虚拟空间中构建出真实可感的幻想世界。

UCCA Lab作为策展机构,在舟山市(普陀区)美术馆开馆展“共栖之舟”中,特别邀请艺术家刘佳玉创作以人工智能驱动的生成式AI作品《静花园#2(Still Garden#2)》。作品基于舟山海域生态物质的实验研究数据,利用Transformer模型对“Jiayu*”进行深度训练,生成全新的虚拟深海生态系统,为观众带来人工智能技术、文学叙事和科学研究完美融合的未来体验。

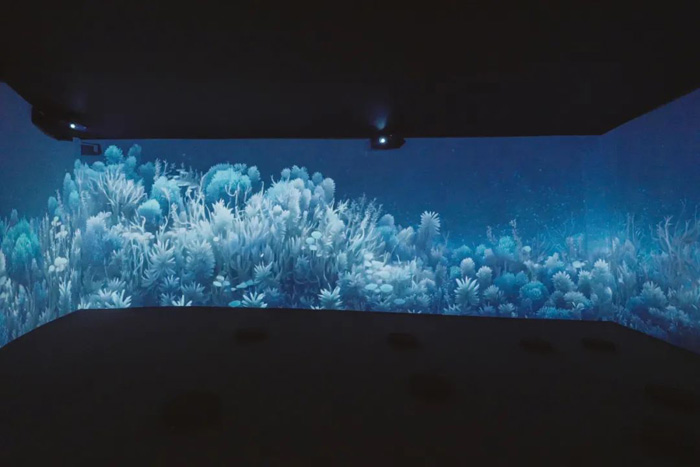

《静花园#2》在⾈⼭美术馆 “共栖之⾈” 展览现场

在展览呈现方面,如何确保生成图像的色彩一致性是技术上的一大挑战。明基BenQ通过其全链路色准解决方案,协助艺术家在缺乏软件预演的情况下精准还原画面色彩,并营造出沉浸式的感知环境,带领观众走进由AI构建的深海幻境,探索以机器之眼感知世界的可能性。

为进一步了解作品背后的创作思路与技术落地的过程,明基BenQ特别对话艺术家刘佳玉、UCCA Lab艺术总监与展览策展人刘雪丽,围绕《静花园#2》展开深入对谈,共同探讨AI与自然的共生共创。

刘佳玉

2014年毕业于英国皇家艺术学院,同年组建刘佳玉工作室,致力于媒体艺术的创作实践与研究。她的创作一直在试图探讨人与自然之间的多重关系,探究人们观察自然的各种视角。她的作品植根于东方诗学与哲学的思辨,近年来,她将人工智能作为一种敏感的创作媒介与探索人类、机器与自然之间的作用关系,并开发AI系统——算法模块Jiayu*,作为叙事介质嵌入至多种模态的创作结构中,赋予机器以感知生成与语义演化的可能性。

刘雪丽

现任UCCA Lab艺术总监,毕业于中央美术学院,负责UCCA Lab艺术项目的统筹策展与内容管理工作,专注于研究并实践当代艺术与城市生活文化的相互介入。在与企业、机构、政府单位等合作的跨领域创新型项目实践中,探索当代艺术与不同商业业态所共构的多元发展模式。

【陆上行舟】

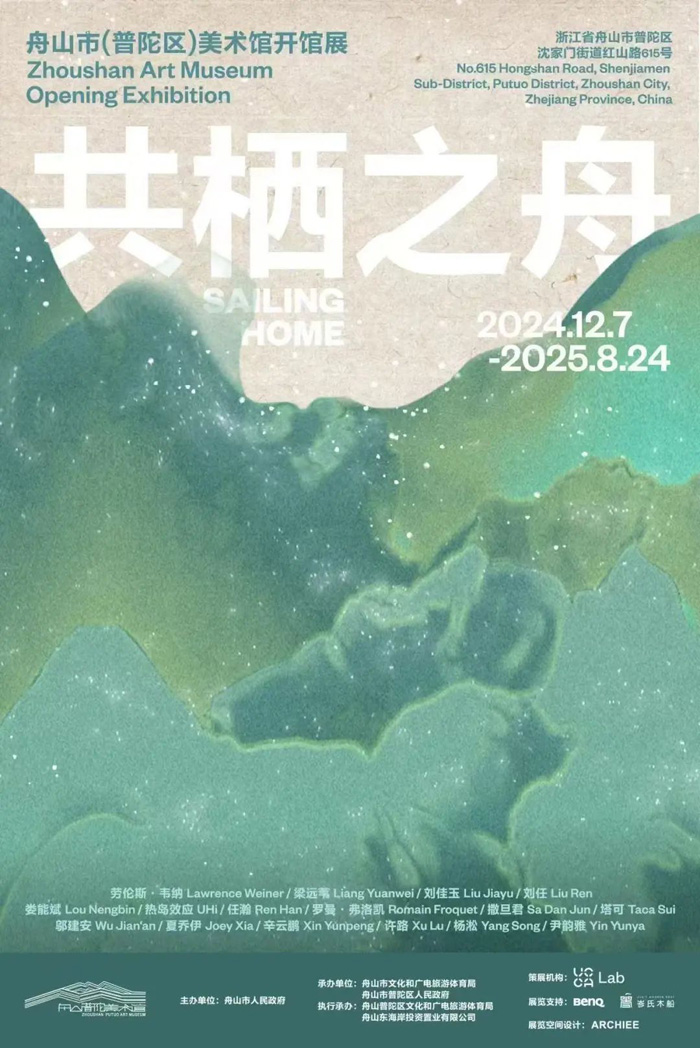

"真实与虚幻的边界在此溶解"

“共栖之舟:舟山市(普陀区)美术馆开馆展”汇集了共16位(组)国内外当代艺术领域内杰出的代表性艺术家、海洋考古学者、舟山本地青年创作者与文化组织,通过他们对舟山的空间、记忆与精神的深刻捕捉,将具身的情动体验带进艺术创作。在美术馆流动的空间内,展览分为“舟行之屿”、“东海之湄”、“未来之海”三个章节,这些来自不同视角与多元媒介的作品,仿佛一只只彼此共栖的小船,在内部空间共同展开一场犹如“陆上行舟”的艺术航行,去向未来,也去向海洋精神的深处。

美术馆开馆展“共栖之⾈”展览海报

这座承载旧船厂历史的工业遗存,经由普利兹克建筑奖得主中国建筑师王澍教授的主持设计,成为美术馆空间,地面与屋顶被刻意设计成非水平状态。当观众步入展区时,身体会不自觉地微微失衡,如同置身摇晃的甲板,或踩着潮汐的节拍行走。策展人刘雪丽介绍说,这种“陆上行舟”的物理体验,与作品《静花园#2》的虚拟生态形成微妙互文,真实与虚幻的边界在此溶解。

美术馆外景

作品的命名来源于清代文人李汝珍的小说《镜花缘》——一部以航海游历为框架的中国版“格列佛游记”。小说中那些似真似幻的海外异境,与AI生成的幻觉景观奇妙的呼应,它们都依托于某种“不可靠的想象”。

AI就如同小说《镜花缘》中的航海者,其输出的3D影像、诗歌或声音,本质是算法对世界的“误读”与“转译”。

刘佳玉认为,《静花园#2》中呈现的虚拟海洋生态系统,和小说《镜花缘》所描绘的海外异境给人的感觉很相似,介于真实与模糊之间。当观众凝视作品中不断演化的有机体时,恰似古人面对海上蜃楼——我们永远无法确认,眼前之物是数据的真实投射,还是机器的联想幻觉。正如赫淮斯托斯为阿喀琉斯铸造那面刻满宇宙图景的盾牌,技术从一开始就不仅制造武器,更构造幻象的观看界面。

策展⼈刘雪丽与艺术家刘佳⽟在《静花园#2》作品空间内

【进化的AI】

"充满好奇心的认知主体"

尽管《静花园#2》的作品名取材自古典小说,但其创作过程却相当现代,它是一件由AI驱动的生成式作品。创作背景与全球生态系统变化有关,舟山这座依海而生的城市正面临着全球气候变化带来的深刻挑战,刘佳玉敏锐地捕捉到这一议题,选择从微观生命入手,探寻自然界的适应智慧。

艺术家刘佳⽟拜访浙江海洋⼤学郭宝英教授团队实验室

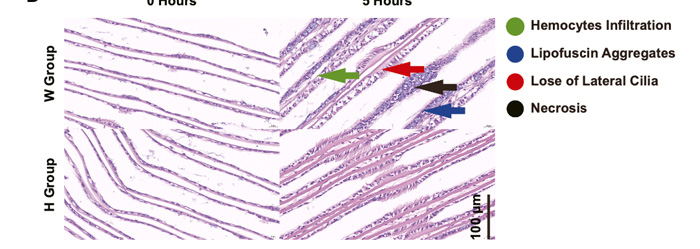

创作初期,策展人刘雪丽与刘佳玉共同探访了浙江海洋大学的生物实验室,与郭宝英教授的团队进行探讨,了解到贻贝(双壳类)这种常见贝类在气候变暖中展现的高度适应力。实验室的研究揭示了一个迷人的生物学现象:贻贝的软体组织可通过调控一系列温度应激相关基因实现对海水温度变化的生理响应。使其能够在海水温度变化时进行自我调节。

其鳃部和表面绒毛组织呈现出形态与功能上的可测变化。这一基因-环境响应机制,被艺术家视为自然界最原始的“生存算法”之一。

论⽂截图

资料由浙江海洋⼤学郭宝英教授团队提供

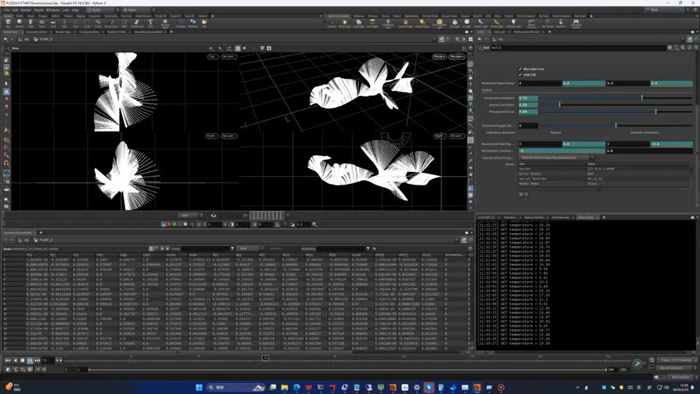

创作过程如同一场科学与艺术的对话。刘佳玉团队首先用贻贝的生物数据以及生长函数训练AI,让算法学习这种海洋生物的适应模式并生成有机体模型。

AI如同一个充满好奇心的“认知主体”,其学习过程依赖于反馈与调整机制:当模型输出接近预期时,系统便获得“高分”奖励;而偏离预设审美或结构逻辑的输出则被赋予低分,从而促使AI在不断迭代中接近某种“演化方向”。这种机制也体现出机器生成中的应用并强调艺术家在训练过程中的主动介入。

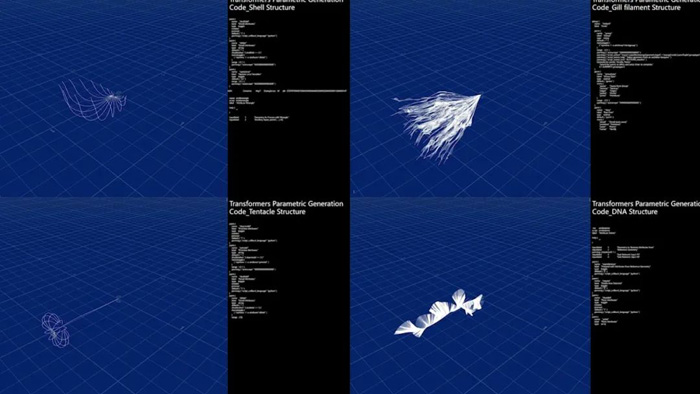

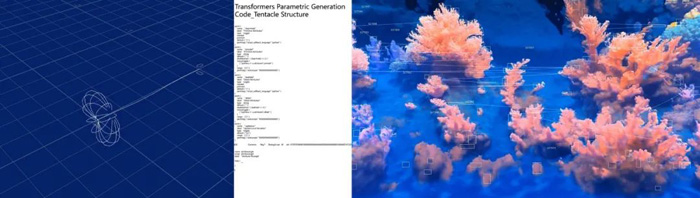

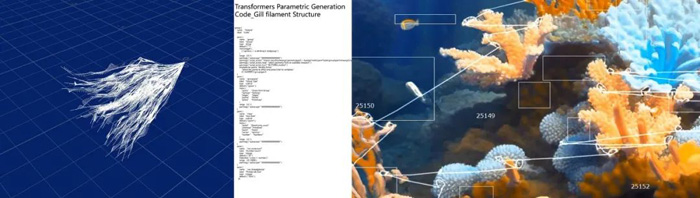

《静花园#2》由 Jiayu* AI 学习与⽣成过程

图片由刘佳玉工作室提供

生成的有机体模型被导入三维建模系统后,在虚拟空间中自由生长、互动,逐步构建出一个由数据驱动的动态生态场景——即观众在现场所看到的虚拟海洋环境。该系统不仅呈现了生命形态的多样性,也嵌入了温度变化对生态的影响机制。

《静花园#2》在三维软件中的⽣成过程

图片由刘佳玉工作室提供

作品以视觉渲染软件中一个巨大的箱体装置为承载媒介,艺术家通过函数设定模拟温度的变动逻辑,使得视觉景观随着“环境变量”的变化而持续生成。整体画面在色彩表现上也呼应温度变化的节律:借用实验室资料中的结果作为颜色参考,呈现出一种流动而非线性的视觉生态状态。

刘佳⽟,《静花园#2》,2024,三维影像,由 Jiayu* AI 创作⽣成,由UCCA Lab 委任

图片由刘佳玉工作室提供

【机器的想象】

"离开人类中心的感知方式"

作为展览“共栖之舟”的终章,与展览中其他开阔的作品不同,这个封闭的空间犹如一个“密罐“通过光影与色彩的包裹,引导观众进入具身体验的感知状态,与海洋生态系统之间建立起更为亲密而直接的对话。

“我们希望观众能暂时离开人类中心的感知方式,尝试通过机器感知系统所提供的数据视角,进入机器如何“观看”与“记忆”生态系统的方式。” 刘佳玉说道。

艺术家刘佳⽟与策展⼈刘雪丽在⾈⼭美术馆“共栖之⾈”展览现场

仔细观察便可发现,作品中的每一个有机体都承载着高度精密的视觉细节:随着模拟温度的变化,其色彩从柔和的粉红渐变为深邃的紫色,最终过渡至冷静的蓝调;表面的纹理与微观绒毛结构亦随“生长”节律而产生动态波动。这一色彩变奏并非纯粹的视觉设计,而是源于艺术家在实验阶段对贻贝样本的真实观察:在不同温度条件下,贻贝鳃组织在显微镜下呈现出微妙的紫色偏移,这是组织应激状态的一种染色反应,也成为艺术创作介入的起点。

这些细腻的变化构成了作品的生命感,同时也对视觉呈现系统提出了极高要求——在沉浸式投影空间中,许多视觉细节无法在软件模拟中完全预演,而现场的每一项环境变量(如光照、投影角度、观看距离),都可能影响观众的感知体验。为确保作品在展示过程中的色彩一致性与视觉还原度,策展团队采用了明基全链路色彩管理解决方案。从艺术家工作室的创作显示器,到展览空间中的多通道投影环境,该系统建立了从内容生成到观众观看的完整色彩信任链:

在创作端,明基专业显示器确保了AI生成图像在不同温度模拟下的每一帧色彩都被精确呈现,使艺术家能够准确把握温度变化所带来的色调演进与纹理反应。

明基专业设计显示器PD2706U

在展览端,五台高分辨率明基投影机通过统一校准系统协作运行,实现了对创作端色彩的高度一致再现,确保沉浸式空间中的视觉语言不会因技术变量而产生偏差。

明基全链路色准方案在《静花园#2》作品空间内

当观众置身于这座由数字流动构成的海洋花园,他们所感知到的不仅是科技与艺术的融合,更是色彩科学如何精确守护创作者视觉意图的过程——在这个未来生态场域中,每一瞬间温度变化所引发的色彩变化,都是一次精密构建的“真实”。

艺术家刘佳⽟在《静花园#2》作品空间内

【技术与自然】

"后自然共栖体"

正如 Gilbert Simondon 所指出,技术并非外加于自然与社会之上的工具性存在,而是内生于自然进程中的个体化机制(individuation mechanism)。它不是被动服务于人类目的的中介物,而是与物质环境、感知结构和文化符码共同演化的生成系统。技术的意义并不在于它“如何被使用”,而在于它如何发生,以及在发生中不断重塑我们与世界的关系。

刘佳⽟,《静花园#2》,2024,三维影像,由 Jiayu* AI 创作⽣成,由UCCA Lab 委任

图⽚由刘佳⽟⼯作室提供

在本次项目中,刘佳玉借助AI分析贻贝的温度适应机制,试图以算法语言解码自然演化的深层逻辑。这一行为并非是对生物信息的再现,而是一种技术-认知结构对生命力的参与式建模。正如显微镜拓展了人类的视觉边界,算法也在此拓展机器的感官——它协助我们感知那些位于经验之外的生态变量,使微观生物过程得以显现为可对话的图像与结构。

技术并不脱离自然,而是持续嵌入其运行体系之中。从风力发电机在山谷中的旋转,到海底通信电缆的延展,再到卫星轨道的实时定位,它与地理、生物、气候构成了复杂的协同网络。借助传感器、模型与计算,人类得以实时追踪天气系统、潮汐脉动或生态扰动。技术不仅是操作的延伸,更是具身认知的中介结构,不断调节我们对生态系统的知觉维度。

当AI开始想象潮汐的节律,甚至“误读”海藻的形态时,它已不再是工具性的生成器,而成为自然再构过程中的协商者。此时,贻贝的基因表达、算法的权重分布、投影设备的色彩响应,共同构成了一个非人中心的生态叙事网络,其中的每一项技术变量都成为生命力的一部分。

策展⼈刘雪丽在《静花园#2》作品空间内

正如《静花园#2》中那片随温度脉动而生成的数字海洋所示:未来的生态景观,或许并不属于“自然”或“技术”的任何一方,而是两者在感知、能量与结构层面的深度缠绕中,共同孕育出的后自然共栖体。

明基投影机

明基投影机 坚果投影机

坚果投影机 科视投影机

科视投影机 极米投影机

极米投影机 SONNOC投影机

SONNOC投影机 宝视来投影机

宝视来投影机 视美乐投影机

视美乐投影机 当贝投影机

当贝投影机 哈趣投影机

哈趣投影机 WAP手机版

WAP手机版 建议反馈

建议反馈 官方微博

官方微博 微信扫一扫

微信扫一扫 PjTime

PjTime